私たちを包み込み、安らぎを与えてくれる大自然。しかし時に自然災害という厳しい表情を見せることもあります。台風による豪雨や強風、豪雪、猛暑、噴火…そして大地を揺るがす地震。自然の大きな力の前では、私たちは小さく非力ですが、だからこそ大切な家族と生活を守るために、できる限りの防災対策を講じて備えておくことが重要です。今回は今後高い確率で発生が予測されている大地震に備えて、どのような住宅を選べば被害を最小限に抑えられるのかを、詳しくご紹介します。

日本は「地震多発国」

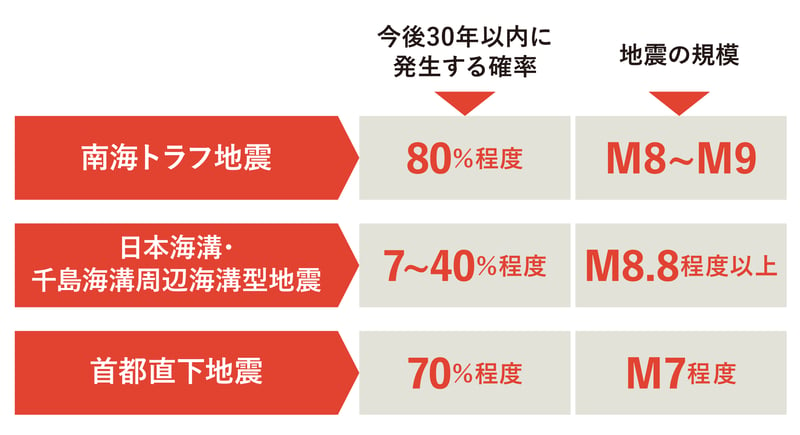

世界には地震がほとんど起こらない国もありますが、国土の周りに活断層が多く存在する日本は地震多発国。実際に、2011年から2020年の10年間に世界で発生したマグニチュード6.0以上の地震の約2割が日本で発生しています。近い将来に大きな地震を起こす可能性が高い活断層も複数指摘されており、中でも関東から九州の広い範囲で揺れ、津波の発生が予想される「南海トラフ地震」、首都中枢機能への影響が懸念される「首都直下地震」は、いずれも高い確率での発生が予測されています。また一方で、2016年4月に発生した熊本地震のように、「発生確率1%未満」とされた断層帯でも、実際に大地震が発生した例もあります。まだ発見されていない活断層も多くあると言われており、確率の高い地域だけに注目するのではなく、日本ではいつどこで地震が起きてもおかしくないという前提で備えておくことが重要です。

参考:内閣府「防災情報のページ」

発生予測確率は、地震調査研究推進本部による(令和7年1月時点)

「これからの防災対策」に関して詳しく知りたい方は コチラ

大地震に耐える住宅の選び方

南海トラフ地震が発生した場合、住宅の全壊・焼失棟数は約235万棟にのぼると予想されています(令和7年3月時点)。これは東日本大震災による被害件数の約19倍に当たる規模。全壊は免れても住み続けられる状況ではなくなるケースをカウントすれば、さらに跳ね上がることが容易に想像できます。

地震発生時に家族と生活を守ってくれるのは、やはり住宅の耐震性能です。大きな揺れに見舞われた後でも、普段と同じ暮らしを続けられるように、揺れや変形を最小限に抑えられる住宅…これから家を建てる、または建て替えを考えている皆さんには、十分にその仕組みや性能を理解して、住宅選びをしていただきたいと思います。

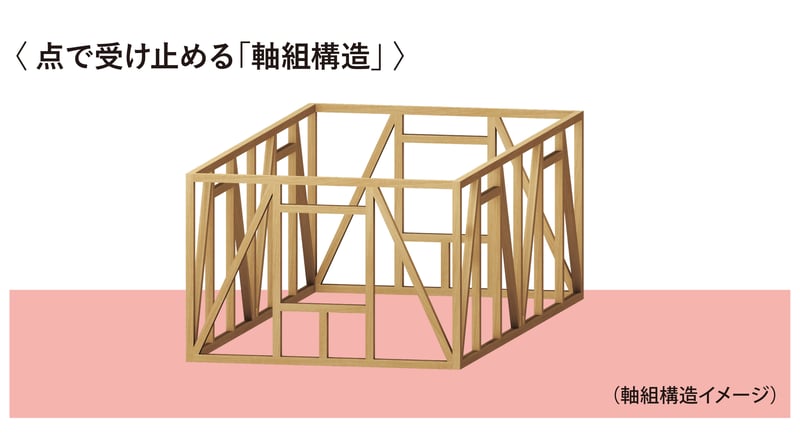

「点」で受ける?「面」で受ける?――「構造」で差がつく安心――

木造住宅は鉄骨造やコンクリート造の住宅に比べて建物自体が軽く、基礎や地盤にかかる負担を抑えられるだけでなく、地震時の揺れも小さくなるという利点があります。(地震の力は建物の重さにほぼ比例して揺れとなって現れます)。その上で、「地震に強い家かどうか」は、構造そのものによって左右されます。

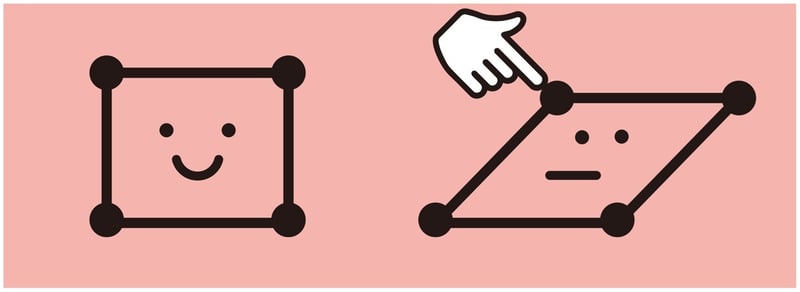

日本の一般的な木造住宅は、柱・梁・筋交いを接合金物で組み立てる「木造軸組工法」ですが、この構造には地震の揺れを受けた際に、その衝撃が接合部分に集中してしまい、建物が変形しやすいという弱点があります。建物が揺れやすく歪みやすい構造だと、全体の強度が低下し、居住空間の安全性や快適性が大きく損なわれます。その結果として、ドアや窓の開閉が困難になったり、ガラスや窓枠が破損したりする恐れも生じます。防犯面での不安も生じますし、雨風や暑さ・寒さから身を守るという家本来の役割も果たせなくなる可能性があります。

〈 面で受け止める「枠組壁工法」 〉 2×4工法など

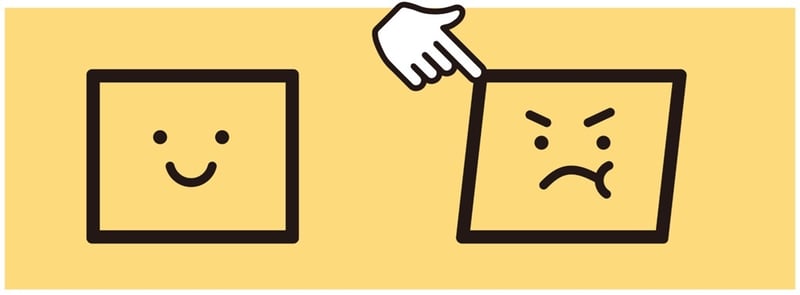

一方、壁パネルを建築現場で組み立てていく2×4(ツーバイフォー)工法(※1)などの「枠組壁工法」では、揺れの力を面で受け止め、建物全体に分散させることができます。一部に力が集中しないため、建物の変形や損傷のリスクが大幅に低減されます。

※1.北米で一般的な木造住宅の工法で、構造材のサイズ(乾燥や加工前)が厚さ2インチ×幅4インチであることから2×4と呼ばれる。

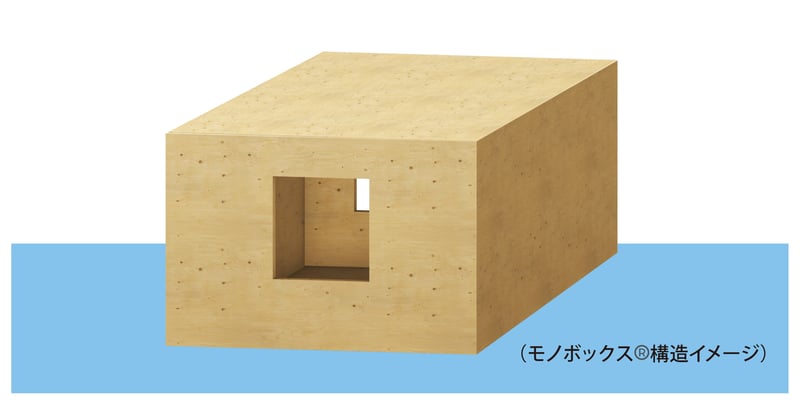

〈 強い面をしっかり接合した「堅い箱」 〉スウェーデンハウスの「モノボックス®構造」

スウェーデンハウスの「モノボックス®構造」も、この工法に含まれますが、その耐震性能には大きな差があります。構造材と構造用合板で構成された独自の壁パネルを強固に接合し、家全体を一体化させた「箱型」の構造とすることで、非常に高い強度を実現。地震による揺れや変形を最小限に抑え、災害時にも安心して住み続けられる住まいを実現しています。

では、スウェーデンハウスの「モノボックス®構造」は、どのくらい地震に強いのでしょうか。

過酷な実験で証明された強さ

住宅性能表示制度の最高ランクである「耐震等級3」をクリアしているスウェーデンハウス。その強さを実際の建物で証明するため、2003年に大規模な振動実験を実施しました。当時すでに「モノボックス®構造」を採用し、高い強度を誇っていたスウェーデンハウス。その性能は予想を大きく超えるものでした。

震度6以上の想定地震波を連続で19回加震

実験の内容は阪神・淡路大震災の2倍にあたる振動をはじめ、気象庁の地盤測定データを元に算出した想定東海地震の揺れなど、マグニチュード8・震度6以上の振動を合計19回も与えるというものでした。また、タテヨコ等の単一方向ではなく、実際の地震と同様に3次元の揺れを忠実に再現。1日に4~5回、数日にわたって過酷な振動を与える実験でしたが、その間に構造の補修などは一切行いませんでした。短い期間に数百年に一度と言われる大地震の揺れをこれほど多く受けても、スウェーデンハウスは構造上の有害な損傷を受けず、生活空間をしっかりと守り抜いたのです。

スウェーデンハウス 実大建物による耐震実験

スウェーデンハウス 実大建物による耐震実験

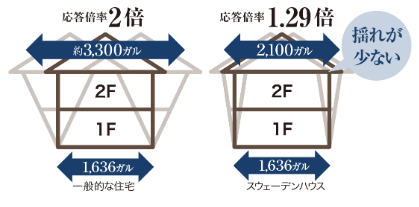

「モノボックス®構造」は2階でも「揺れにくい」

実験ではスウェーデンハウスの「揺れにくさ」も証明されています。地震の揺れは、建物の高さが高くなるほど増幅されて大きくなるのが一般的です。しかし、スウェーデンハウスの「モノボックス®構造」は、家全体を一体化しているため、揺れを吸収・分散し、揺れを最小限に抑えることができます。このため小屋裏(屋根裏)で計測した揺れの大きさが、地面の揺れのわずか1.29倍(一般的な住宅は2倍)に抑えられるという結果が得られました。揺れが小さければ建物へのダメージも少なく済み、地震後の補修負担も軽減されるのです。

※1,636ガル(阪神・淡路大震災の2倍の揺れ。実験中に記録された最大値は1,920ガル)の揺れを与えて計測。

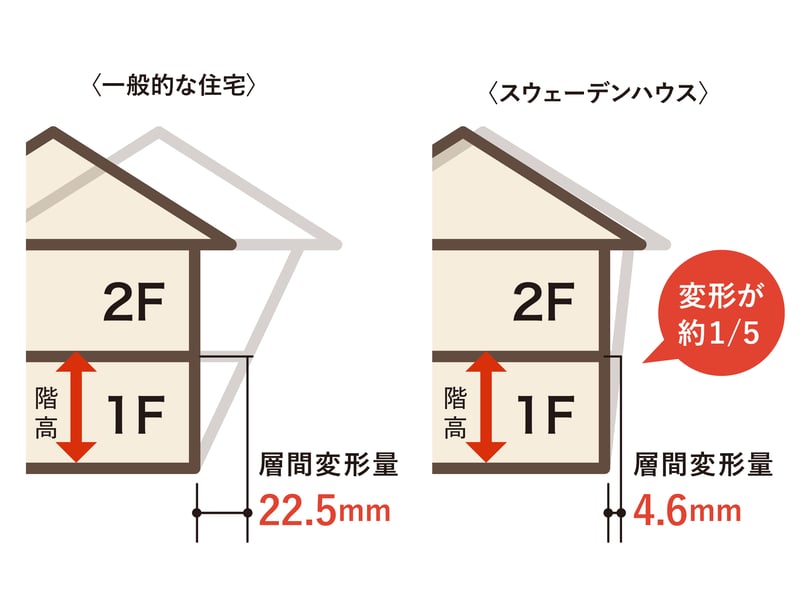

「モノボックス®構造」は「変形しにくい」

また、揺れによってどのくらい建物が変形するかを示す「層間変形角(そうかんへんけいかく)※2」の測定結果でも、モノボックス構造の強さが明らかになりました。スウェーデンハウスの実験値は1/587。これは、一般的な住宅の変形量の約1/5の変形量にとどまり、建築基準法が定める基準値1/120を大きく下回る格段に安心の結果だと言えます。1/120は、クロスの剝がれ等が想定されるレベルです。それに対し、スウェーデンハウスの構造は、変形そのものが非常に少なく、地震後も「そのまま住み続けられる家」であることが実証されました。

※2.地震などによって建物に横揺れが加わった際、各階の床とその上下階の床との「水平方向の変形の角度」を示す指標。分母の数字が大きいほど、建物が変形しにくい=構造的に強いことを意味します。

PICK UP! 地震だけじゃない!自然災害に強い「堅い箱」

スウェーデンハウスの「モノボックス®構造」は、地震以外の自然災害時にもその強さを発揮します。

<台風に強い家>

近年勢力が増し、甚大な被害をもたらしている台風。屋根・壁・床が一体化した「モノボックス®構造」は豪雨や強風による揺れや風圧を面で受け止めて力を分散し、建物の変形や損傷を防ぎます。

<大雪に強い家>

地球温暖化により降雪量は減少しても、1度に1m以上積もる「ドカ雪」は増加すると予測されています。雪の重みを特定の場所に集中させず建物全体で支える「モノボックス®構造」は、雪害からも家を守ります。

このように、「モノボックス®構造」は、地震だけでなく、あらゆる災害から大切な家族と生活を守ります。また、屋根・壁・床をスキマなくしっかりと接合するこの構造は、日々の安全とともに、長く快適に住まうための高い気密・断熱性能を保つ役割も果たしています。

|

後編では「モノボックス®構造」の強さの秘密を、具体的にご紹介します。