進む温暖化、森林破壊、激甚化する自然災害…誰もが気候変動を肌で感じるようになり、地球の環境保全への必要性は、年々高まってきています。私たち一人ひとりに何ができるのか、真剣に考えるべき時にきています。何かを選択する際には、どちらが環境に優しいのかというものさしで選び、時には少し我慢をしても、環境のためになる方を選ぶ。そんな姿勢も大切です。住宅選びも同じこと。けれど、何かを我慢するのではなく、快適に毎日暮らすことが、そのまま地球を守ることに繋がるとすればどうでしょう。世代を超えて、幸せに長く住み継げば住み継ぐほど、環境保全に貢献できるのだとしたら―それはとても幸せなことではないでしょうか。そんな「幸せの循環」を実現しているスウェーデンハウスの家づくりについて、その仕組みと取り組みをご紹介します。

「幸せの循環」。スタートはスウェーデンの森

世界では今も、森林の減少が深刻な課題となっています。しかしスウェーデンではこの100年の間に森林資源は約2倍に増加。「育てる→切る→使う」という厳しい森林管理によって、森林資源保護が成功しています。

スウェーデンもかつては薪炭やパルプの利用のために森林伐採を行い、自然破壊が進んでしまった経験があります。しかし1903年に森林保護法が制定され、「森を次の世代に残す」という考えが国の基盤になると、厳しい伐採サイクルが定められ、森の永続的な育成のための管理が始まりました。さらに、森林保護法は1993年の改正に伴い、生物多様性の保護が盛り込まれました。持続可能な森林経営に併せて、多様な生物にとって良い環境が保たれるよう、配慮をすることも義務づけられたのです。

スウェーデンの森で充分に育った木々を住宅建設に使用することは、スウェーデンの森の健全な循環の一部となること。スウェーデンハウスが実現する「幸せの循環」の第一歩は、ここから始まります。

「森」から「家」へ。そしてまた新しい「森」へ

スウェーデンハウスが誕生した1984年、日本はバブル経済到来目前の大量消費の時代で、住宅は25~30年で建て替える消費財として扱われていました。そのような状況下、「環境と共生した街づくり」を目指した北海道当別町のニュータウン開発のために北欧を視察した創業者たちは、100年住み継ぐことのできる高性能のスウェーデン住宅に出合い、衝撃を受けました。親世代が家を建て、子世代が別荘を建て、孫世代はヨットを買う…家を使い捨てにせず、資産として長く住み継ぐことで豊かになっていく社会が、日本でも実現できないだろうか。日本の気候風土に合う、100年快適に住み継げる強い家を作り、提供できれば…環境との共生と、人々の快適な毎日と豊かな未来を願い、スウェーデンハウスは設立されました。

こだわったのは「高気密・高断熱・計画換気」そして、「北欧育ちの強い木々」を使用すること。スウェーデン住宅の快適性と強さ、美しさをお手本として、社会資産となりうる住宅づくりが始まったのです。

樹齢約80年の木々が可能にする「強い家」

木材の耐久性は、樹齢に比例すると言われています。スウェーデンハウスが使用するのは持続可能な北欧の森で育った樹齢80年前後の木々。厳寒の地でゆっくりと年輪を重ねた木はその間隔が狭く、堅さと粘り強さを備えています。木にはもともと鉄と比較しても2.7倍の引張り強度、またコンクリートの約10倍の圧縮強度もあります。その優れた素材を強固に組み合わせることで、住まいは非常に高い強度を持つことができるのです。

強い家は何世代にもわたって住み継ぐことができ、その間に森に新しい木が育ちます。さまざまな場面でその強さを発揮し、私たちの快適な日々の生活も支えてくれます。

また、気密性・断熱性に優れた家は、居住に伴い消費する「生活消費エネルギー」も抑えることができます。スウェーデンハウスではなぜ省エネな暮らしが叶うのか、具体的な取り組みについては後編でご紹介しますが、そこには「省エネを目的として何かを我慢する暮らし」ではなく、「快適な暮らしを追求した結果、それが省エネになる」という嬉しい循環が存在します。

家が建つ=CO2削減。長く住むほど環境貢献に

地球温暖化の主な原因とされる温室効果ガスのCO2。世界各国で排出量の削減に向けた取り組みが行われているのは、みなさんもご存知の通りです。

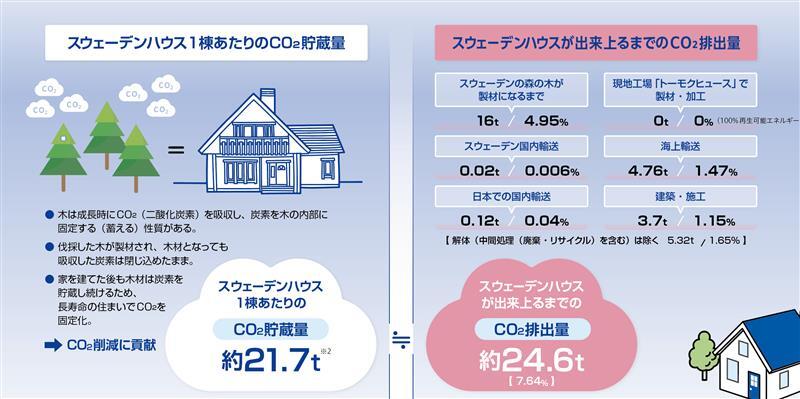

木は生長時にCO2を吸収し、炭素を木の内部に蓄える性質があります。実は、木は伐採されて建材に姿を変えても、建物として使われる間じゅう、吸収した炭素をそのまま内部に貯え続けます。つまり、木の家を建てることはCO2削減に大きく貢献するということ。そして長く住み継ぐことで、そのCO2はそのまま貯蔵され続けるということなのです。スウェーデンハウスを建て、長く住み継ぐことは、未来のために森に木を植えることと同じこと。いわば小さな森をつくること。100年、150年後に向けた、未来への投資とも言えるのです。

建築時におけるほぼ「カーボンゼロ」を実現

しかもスウェーデンハウスの場合は、適切に管理された北欧の木々をふんだんに使用しています。スウェーデンハウス1棟あたりのCO2貯蔵量は約21.7t(※1)。一方、スウェーデンハウスが出来上がるまでに発生するCO2排出量は約24.6t。建築時にほぼ「カーボンゼロ」を実現しているのです。

(※1)【試算条件】

・林野庁「建築物に利用した木材にかかわる炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン」より。

・床面積111.2㎡(2階建て)、構造躯体(製材、集成材、EW、合板)、造作材、胴縁材を対象に算出。

・オウシュウアカマツ、ドイツトウヒの木材の密度は実測値0.53・0.42(t/㎡)を用いた。

環境に大きな負荷をかけることなく完成するスウェーデンハウス。住み始めてからは高い省エネ性能によって、CO2排出の削減に貢献できます。

100年住み継ぎたくなる幸福

一本の小さな苗木が住宅の材料となるまでにかかる年数は60年から80年。以前の日本のように、建てた家を30年ほどで建て替えるサイクルでは、森はどんどん消えていきます。そして当然建て替えの過程で多くのCO2も排出されます。80年、100年と住み継げる強さと、住み継ぎたくなる快適性を備えた住宅を提供していかなければ、日本に真の豊かさは訪れないと、スウェーデンハウスの創業者たちは確信していました。北欧で出合った住思想を理解し、木々の力を借り、日本の気候風土に合わせて改良を繰り返して出来上がった高気密・高断熱性能を備えたスウェーデンハウス。住むほどに愛着が湧き、味わい深くなる住まいは、建物の耐久性だけでなく、そこで暮らす人たちの快適で幸福な時間を、未来へと循環させています。「ずっと住み続けたい」そう思える幸福が、結果的に明日の地球を支えている…スウェーデンハウスだからこそ可能になる「幸せの循環」なのだと考えます。

PICK UP! 良い環境がずっと続くというメッセージワード「LYCKAS(リュッカス)」

スウェーデンハウスでは、お客様と社員のずっと続く幸せを願い「LYCKAS」をキーワードとして掲げています。スウェーデン語で「LYCKA(リュッカ)」は”幸せ・幸運”を意味します。

「LYCKAS」は”良い循環がずっと続く、受け継ぐ、成功する”という意味になります。

スウェーデンの森で約80年という長い年月を経て育まれた木々が、日本に届けられ、小さな森=家となる。そしてスウェーデンハウスだからこそ可能となる快適な住まいは、親から子・孫に受け継がれ、50年、100年そこにあり続ける。その間にスウェーデンの地では新しい苗木が育ち、次の森が生まれる。森から家へ、家から人へ、そして未来へという持続可能な自然の循環を、お客様と共に築き上げる「LYCKAS」を具現化する仕事は、社員が誇りに感じる幸福感「Wellbeing(ウェルビーイング)」にもつながり、スウェーデンハウスを大きく成長させる原動力ともなっています。

|

後編ではスウェーデンハウスの環境保全への取り組みを、具体的にご紹介します。